戸建て住宅に資産価値はある?独自調査結果や分譲戸建て・注文住宅・マンションの比較も紹介

公開日:2025年02月26日

この記事では、戸建て住宅の資産性について解説します。

建物や土地の状態を示す基準として、資産価値というワードが頻繁に使用されます。

戸建て住宅の資産価値は30年程度で大きく下がるとされており、住宅を購入する際には将来的な資産価値の低下を考慮する必要があるでしょう。

この記事では、資産価値が低下しにくい戸建て住宅の特徴や、住宅購入のコツを解説します。資産価値を維持するためのポイントや、戸建てとマンションの比較もするので、ぜひ参考にしてください。

- 戸建て住宅の資産価値とは?

- 資産価値が落ちにくい戸建て住宅の特徴

- 資産価値が高い戸建て住宅を購入するコツ

- 戸建て住宅の資産価値を維持するためのポイント

- 戸建て住宅とマンションの資産価値を比較

戸建て住宅の資産価値とは?

戸建て住宅の資産価値とは、その家が現時点で持つ価値のことです。

戸建て住宅の販売価格は建物価格と土地価格の合計で決定しますが、資産価値には立地やデザイン、耐震性などさまざまな要素が影響します。

また、資産価値は将来的に住宅を売却する際の価格にも影響するでしょう。

ここでは、以下2点から戸建て住宅の資産価値について解説します。

- 資産価値は築年数の経過とともに下落する

- 耐用年数どおりに住めるとは限らない

資産価値は築年数の経過とともに下落する

住宅の価値は、建築から年数が経つと損傷などによって下落していきます。

どれだけ下落するかを示す指標の1つに、法務局が提示している経年減点補正率があります。

築年数ごとの経年減点補正率は、以下のとおりです。

<木造建築物の場合>

| 築年数 | 経年減点補正率 |

|---|---|

| 1年 | 0.80 |

| 3年 | 0.70 |

| 5年 | 0.64 |

| 10年 | 0.50 |

| 15年 | 0.37 |

| 20年 | 0.26 |

| 22年 | 0.24 |

| 25年 | 0.21 |

参考:

建築からわずか1年でも資産価値は20%ほど低くなり、10年が経過すると半分ほどになります。また、木造住宅の耐用年数は22年ですが、建築から22年時点では価値は1/4以下であると分かります。

将来的な売却を想定したうえで住宅を購入する人は、築年数ごとの経年減点補正率を事前に把握しておきましょう。

参考:

耐用年数どおりに住めるとは限らない

建物には法定耐用年数が定められており、木造住宅の場合は22年、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の場合は47年です。

ただし、あくまで税法上の減価償却期間を示すもので、実際に居住できる期間を示したものではありません。

定期点検やメンテナンスをしっかりと行い、補修するべき箇所を放置せずに修繕していれば、耐用年数を超えて同じ家に住み続けることが可能です。

一方、必要な点検や修繕をしなければ、耐用年数以内であっても住心地が悪い家になってしまうおそれがあります。

住宅購入者の半数以上が「資産価値」を意識

株式会社オープンハウスグループは、都市部(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・福岡)の20代以上の住宅購入者476人を対象として、「マイホームの資産価値に関する意識調査」(以下、本調査)を実施しました。

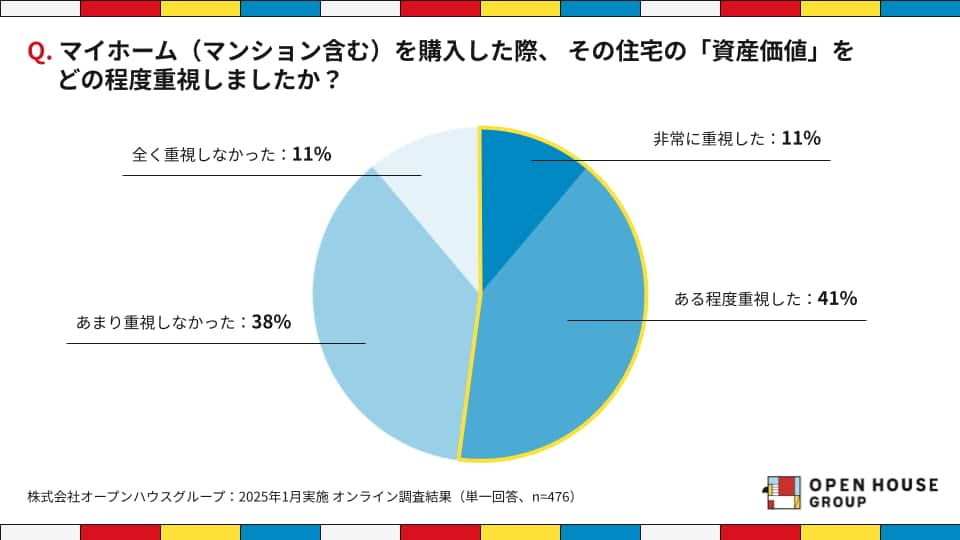

その結果、約半数以上が住宅の資産価値を重視したという回答結果を得ました。

ここからは、本調査結果に触れながら、住宅の資産価値を見極める上での課題について深堀りをしていきます。

マイホームを購入したキッカケは「もったいないから」

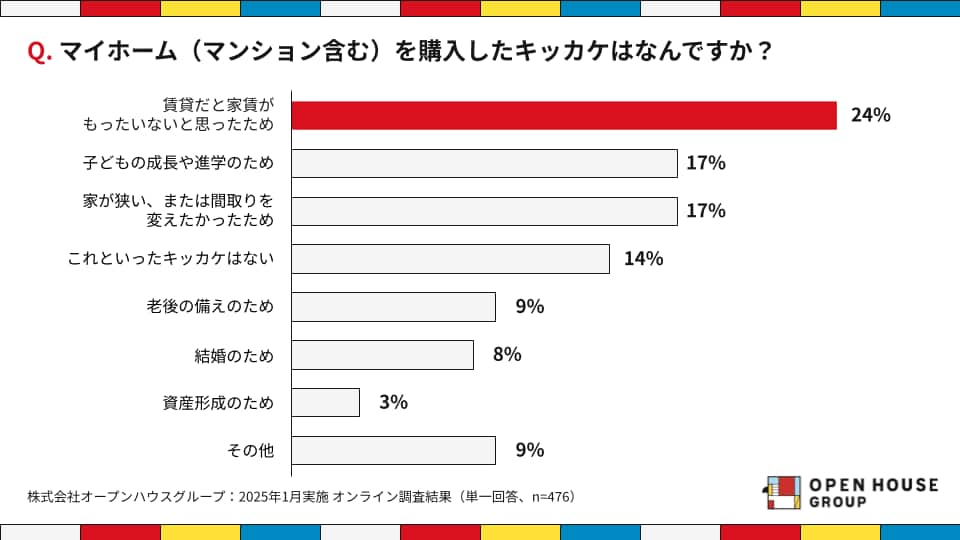

本調査では、マイホームを購入した方に対し、購入のキッカケも伺いました。

その結果、最も多かった理由は 「賃貸だと家賃がもったいないと思ったため」 で、全体の24%を占めました。次いで、「家が狭い、または間取りを変えたかったため」(17%)、「子どもの成長や進学のため」(17%)と続きました。

この結果から、マイホーム購入の決め手は、「理想の暮らしを叶えたい」よりも、「今の支出を合理化したい」という経済的な意識が影響していることがうかがえます。

特に、「もったいない」という理由が最多である点から、家賃を払い続けることに対して疑問を持ち、「支払いを続けるなら、いっそ購入したほうがよいのでは?」 という考えに至る人が一定数いると考えられます。

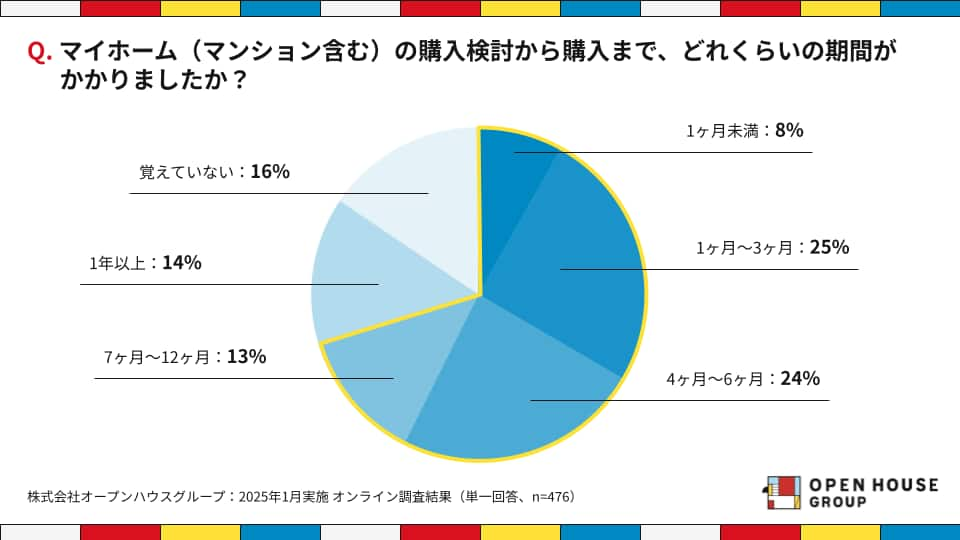

また、住宅購入を決めるまでの期間についても調査を行ったところ、「1年以内に決断した」 という回答が全体の70%を占めており、住宅購入の意思決定は比較的スピーディーに行われていることが分かりました。

賃貸住宅の場合、毎月家賃を支払うことになるので、早期にマイホームに切り替えた方が良いと考える人もいるのかもしれません。

資産価値の見極めに自信がない人が多数

前述の通り、住宅購入者の約半数(52%)が資産価値を意識してマイホームの購入を決断していることが本調査で明らかになりました。一方で重視しなかった人も約半数いるので、必ずしも全員が資産価値を最優先しているわけではないことも見えてきました。

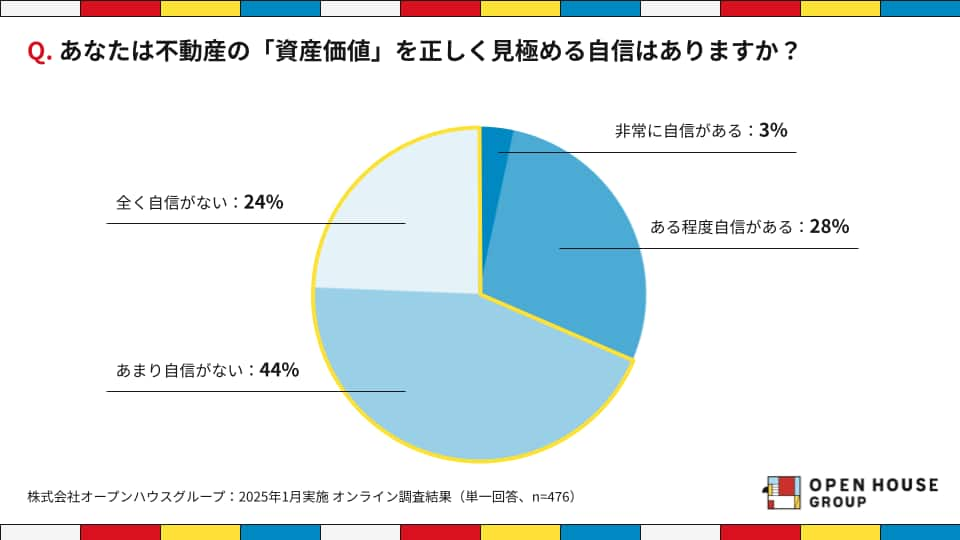

しかし、資産価値を意識している人が一定数いるにもかかわらず、その価値を正しく見極める自信がある人は少ないことも分かりました。

この結果から、「資産価値を意識すること」と「資産価値を適切に判断できること」にはギャップがあることが浮き彫りになったと言えます。

資産価値の見極めには立地が大事?

資産価値を意識する人が多いものの、その見極めに自信がないという課題が明らかになりました。

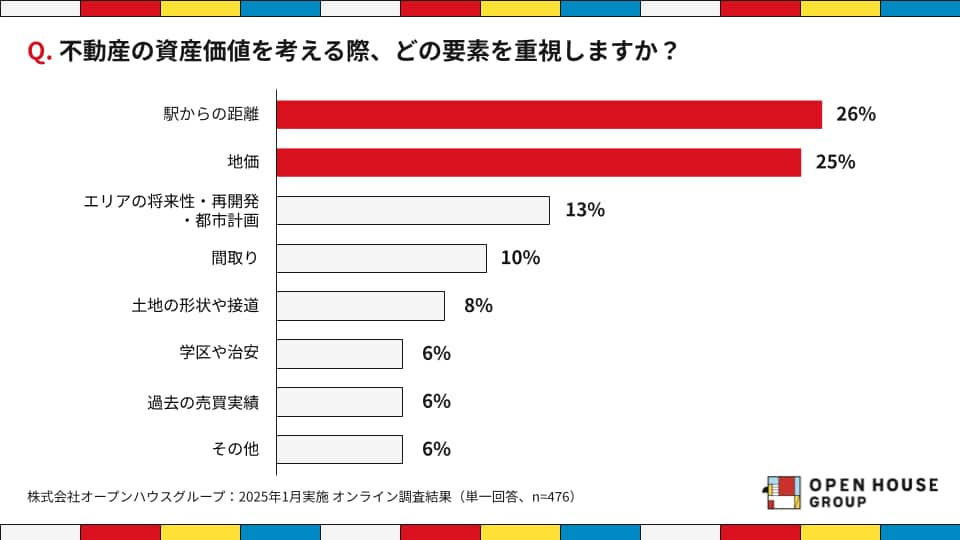

では、実際に住宅の資産価値を判断する際に、どのような要素が重視されているのでしょうか?

本調査結果では「駅からの距離」を重視すると答えた人が26%、「地価」を重視すると答えた人が25%にのぼり、立地を重視する人が半数以上という結果になりました。

もちろん、不動産において立地は資産性を決める重要な要素の1つであることは間違いありません。

しかし、立地だけで資産性が決まるわけではないという側面も、不動産の資産性の見極めが難しいとされる理由です。

資産価値が落ちにくい戸建て住宅の特徴

本調査で得られた消費者意識を踏まえた上で、資産価値が落ちにくい戸建て住宅の特徴を見ていきましょう。

- 築年数が浅い

- メンテナンスが行き届いている

- 人気エリアに立地している

- 全体に占める土地の割合が高い

- 災害リスクが低い

- 万人受けする間取りである

築年数が浅い

新しい住宅は建物の劣化が少なく、損傷による資産価値の下落が発生しにくいといえます。

また、最新の設備やデザインが取り入れられており、入居希望者も集まりやすい物件です。実際、築3〜5年では経年減点補正率も高く、資産価値の低下は目立ちにくいでしょう。

メンテナンスが行き届いている

定期的な点検や修繕を実施している住宅は、建築から時間が経過していても建物の状態を良好に保てる傾向があります。しっかりとメンテナンスがされているため、購入希望者にとっても安心感を与えられるでしょう。

住宅の点検は5年毎を目安に実施し、修繕が必要な箇所は放置せずに対処することを推奨します。

人気エリアに立地している

築年数が経過していても、人気エリアに立地している物件は資産価値が下がりにくい傾向があります。特に、首都圏のオフィス街に近いエリアやターミナル駅に近いエリアなどは、高い資産価値を維持しやすいでしょう。

購入時の費用も高くなりますが、長期間価値を維持できる不動産といえます。

全体に占める土地の割合が高い

建物の価値は築年数が経過するごとに下落しますが、土地の価値は比較的安定しやすく、大きな下落が起こりにくいでしょう。

不動産全体に占める土地の割合が高い場合、築年数が経過した住宅が建っていても、土地の価値によって全体の資産価値が高くなるケースがあります。

特に人気エリアに位置し、土地が占める割合も高い場合、より高い資産価値となるでしょう。

災害リスクが低い

日本は全国的に地震や津波などの災害が発生しやすく、特に近年は巨大地震への警戒が高まっています。

地盤が強いエリアや、川や海などから離れたエリアなど、災害リスクが低い不動産は資産価値が低下しにくいでしょう。

特に、災害による被害があった家屋が周辺にない場合は、地域全体の資産価値も高い状態だと考えられます。

万人受けする間取りである

子育て世代や高齢夫婦世帯、三世帯など、さまざまな家族構成でも使用できる間取りであれば、購入希望者のニーズに合致しやすくなります。

売却時にも有利になり、スムーズに買主を見つけられるでしょう。個性的な間取りは特定のニーズにしかマッチしないため、資産価値の維持が難しいといえます。

資産価値が高い戸建て住宅を購入するコツ

ここでは、資産価値が高い戸建て住宅を購入する際のコツを見ていきましょう。

- 再開発の予定があるエリアを選ぶ

- 地盤が強い土地・形状が整った土地を選ぶ

- 断熱性や耐震性にもこだわる

- 将来のリフォームを考慮した設計にする

再開発の予定があるエリアを選ぶ

都市の再開発が予定されている地域は、将来的に利便性や環境が向上する可能性が高いといえます。

ニーズの上昇に伴い資産価値も高まると期待されるため、再開発前に周辺の土地や住宅を購入しておくことがおすすめです。

自治体のホームページなどをチェックすると、再開発計画がある地域を確認できます。

地盤が強い土地・形状が整った土地を選ぶ

地盤がしっかりしている土地は地震や災害に強く、建物の安全性を維持しやすくなります。また、土地の形状が正方形や長方形などで整っていると、建物を設計しやすく売却後の購入者が建て替えなどを計画しやすいでしょう。

購入時には、地盤調査やそれに伴う地盤改良工事が実施されている土地がおすすめです。

断熱性や耐震性にもこだわる

新築住宅を購入する際には、断熱性と耐震性が高い住宅がおすすめです。

断熱性が高い家は外気による室内の気温変化が少なく、冬や夏のエアコン使用量を抑えて年中快適に過ごせます。また、耐震性が高いと地震が発生したときの揺れが小さくなり、家族の安全を守って長期間居住できるでしょう。

断熱性・耐震性ともに、性能が高いと資産価値が高くなるだけでなく、長期優良住宅などに認定されれば減税・補助金制度で優遇措置を受けられます。

将来のリフォームを考慮した設計にする

将来的なリフォームに対応できる設計の住宅なら、長期的に快適な生活を送れるでしょう。

購入時の家族構成やライフスタイルは生活の中で変化することが多く、これらの変化に柔軟に対応できる間取りが必要です。特に、老後も快適に過ごせるバリアフリー化がされた住宅なら、資産価値も維持しやすいでしょう。

戸建て住宅の資産価値を維持するためのポイント

続いて、資産価値が高い戸建て住宅を購入する際のコツを見ていきましょう。

- 細部まで定期的にメンテナンスする

- 古い設備や仕様を交換する

- 住み替えるなら築年数が浅いうちに売却する

細部まで定期的にメンテナンスする

住宅は経年劣化が発生するため、定期的な点検が必要です。特に、外壁や屋根など雨風や紫外線に晒される箇所は劣化しやすいため、なるべく点検を実施してください。

点検時には、細部までしっかりと見てもらうことが大切です。専門業者に相談し、必要があれば迅速に依頼することを推奨します。

古い設備や仕様を交換する

古くなった設備や仕様は、劣化が目立つ前に交換しましょう。

特に、キッチンや洗面所、トイレなどの水回りの設備は劣化しやすく、10〜20年が寿命といわれています。

新しいものに交換すると資産価値の下落を抑えることにもなるため、毎日使いながら不具合を感じ始めたら、交換を検討しましょう。

住み替えるなら築年数が浅いうちに売却する

戸建て住宅の資産価値は築年数とともに下がるため、住み替えを検討しているなら早めの売却がおすすめです。

築20年を過ぎると建物の資産価値は大きく下がり、購入時の1/4程度になってしまいます。

別の土地に引っ越して住み替えることを考えている場合は、資産価値の下落が半分ほどで済む10年以内がおすすめです。

分譲戸建てと注文住宅、マンションの資産価値を比較

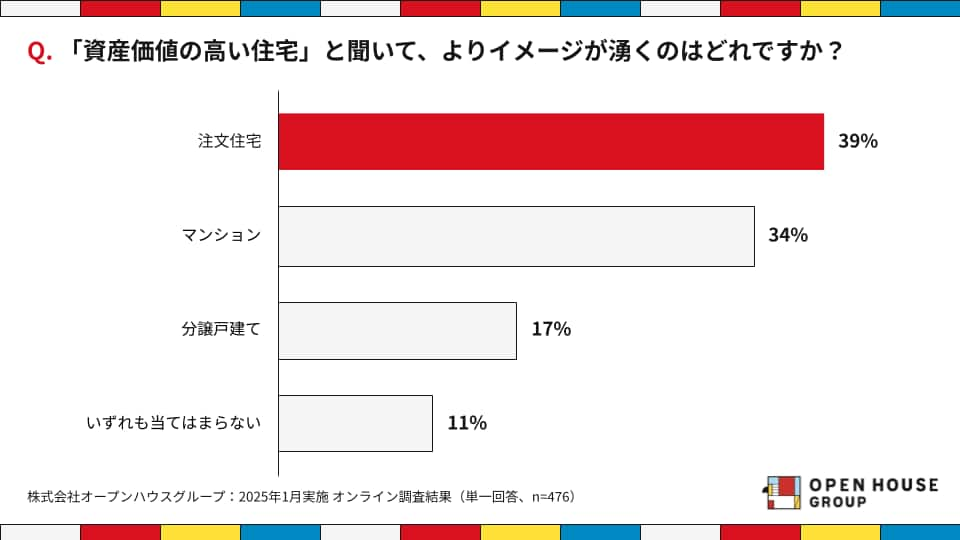

本調査では、物件種別ごとの「資産価値」のイメージも収集しました。

その結果、「注文住宅」が最も資産価値が高いと想起し、「分譲戸建て」が最も資産価値が低いと想起することがわかりました。

では実際、物件種別ごとにどのようなポイントで資産性に差が生まれるのでしょうか。

物件種別ごとの違いを見ていきましょう。

- ランニングコストの比較

- 耐用年数の比較

- 間取りの比較

- 立地の比較

ランニングコストの比較

マンションの場合、毎月家賃に加えて管理費や修繕積立金の支払いが必要です。合計して月に2〜3万円ほどであるケースが多く、年間で24〜36万円です。

一方、分譲戸建てや注文住宅の場合は修繕時の費用を全て自分で支払うことになります。外壁の修繕なら100〜200万円ほど、水回りの交換なら間取りごとに50〜200万円ほどの費用がかかります。

マンションは毎月少しずつランニングコストがかかる一方で、戸建て住宅は一度に多くの費用支出が発生する点が大きな違いです。

耐用年数の比較

建物の耐用年数は構造によって異なります。

一般的に分譲戸建てや注文住宅は木造で建築されており、木造住宅の耐用年数は22年です。一方、マンションに用いられる鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造は、耐用年数が47年となっています。

そのため、建物の資産価値は戸建て住宅のほうが早く下落するといえます。

間取りの比較

住宅の資産価値を考える際、間取りの汎用性も重要なポイントになると説明しました。

同じエリアや築年数でも、間取りによって再販時の需要が大きく異なることがあります。

マンションや分譲戸建ての場合、規格化された間取りが多いため、再販時に買い手がつきやすい傾向があります。3LDK・4LDKといった定番の間取りが多く、ターゲット層が広いことが特徴です。

さらに分譲戸建ての場合、標準的な間取りであればリフォームの自由度も確保しやすく、購入後に間取り変更がしやすいため、将来的な売却時にも柔軟に対応できる点がメリットと言えるでしょう。

一方で注文住宅の場合、施主のライフスタイルに合わせて設計がされているため、規格化されておらず、間取りによっては再販しづらい可能性があります。

また、注文住宅は施主ごとに設計図面を作成する必要があり、設計料などの追加費用が発生する点も特徴のひとつです。こうした設計費用は資産価値に直接影響しないため、購入価格よりも資産価値が低くなりやすいという側面もあります。

オープンハウスの注文住宅なら、この「分譲戸建て」と「注文住宅」のメリットを両立させることができます。

「参考プラン」を活用することで、分譲戸建てと同じくらいの費用感で注文住宅を建てることが可能です。完全なフルオーダーではない注文住宅であるため、コストを抑え、自身のライフスタイルにあった家づくりができることが特徴です。

立地の比較

住宅の資産価値を考えるうえで、立地は最も重要な要素のひとつです。特に、駅からの距離や周辺の生活利便性は、資産価値の維持・向上に大きく影響します。

マンションは、デベロッパーが事業効率を最大化するために、駅近や好立地の土地を優先的に活用する傾向があります。

限られた好立地の土地では、1区画に1戸しか建てられない戸建てよりも、多くの住戸を供給できるマンションのほうが収益性が高いため、マンション開発が優先されることが多いのです。

マンションは駅や商業施設などの人気エリアに建っているものが多く、生活するうえでの不便さは感じにくいといえます。

そのため、駅近エリアではマンションが多く供給され、戸建てや注文住宅は比較的駅から離れたエリアに建てられる傾向があります。

しかし、駅チカ・好立地の戸建てがまったくないわけではありません。

オープンハウスでは、「便利地・好立地」の戸建てを多数取り扱っており、駅近で利便性の高い物件を選ぶことも可能です。一般的にマンション用地として開発されやすいエリアでも、土地の使い方や建築計画によっては戸建て住宅を供給できるケースもあり、利便性と戸建てのメリットを両立できる物件を探すことができます。

戸建て住宅も物件次第で資産価値は変わる

この記事では、戸建て住宅の資産価値について解説しました。

調査結果からも分かるように、多くの住宅購入者が資産価値を意識しているものの、その見極めに自信が持てない状況が浮き彫りになりました。

戸建て住宅の資産価値は、立地や間取り、再開発の有無、地盤の強さなどさまざまな要素によって決まります。また、定期的なメンテナンスも資産価値を維持する上で欠かせません。

定期的に点検やメンテナンスを行い、古い設備や仕様があれば交換することが大切です。

またマンションや戸建て、注文住宅などの物件種別によって差があることは事実ですが、「戸建て=資産性が低い」とは断言できないことも念頭に入れておきましょう。

オープンハウスでは、「便利地・好立地」の戸建てを多数取り扱っており、資産価値を考えた物件選びが可能です。立地の良い戸建てを探している方は、ぜひチェックしてみてください。

記事監修

山口 靖博

宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

最新のトレンドや法改正を踏まえ、円滑な住宅売買に向けた仕組み作りと前線でのサポートを実践する。「ちんたいグランプリ(旧・不動産甲子園)」 2020年度・2022年度特別賞。

- 2025年2月時点の内容です。