土地台帳とは?主な歴史や登記簿との違い・記載内容について解説

公開日:2025年03月13日

この記事では、土地台帳の概要について解説します。

土地台帳は、土地に関する情報を収集する手段の1つです。情報を記録するものとして登記簿もあり、この2つの違いを事前に知っておくと欲しい情報を見つけやすくなるでしょう。

この記事では、土地台帳の概要や登記簿との違いに加えて、記載されている内容も解説します。閲覧方法や活用時の注意点もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- 土地台帳とは?

- 土地台帳と登記簿の違い

- 土地台帳に記載されている内容

- 土地台帳を閲覧する方法

- 土地台帳を取得・活用する際の注意点

土地台帳とは?

土地台帳とは、明治時代に作られた租税徴収のための課税台帳です。租税とは、土地にかかる税金のことです。

土地台帳には地番や地目、所有者などの情報が記されており、1874年から7年かけて政府によって完成されました。

土地台帳の歴史

土地台帳は、1874年から明治政府によって制作が進められました。

それ以前の江戸時代では、豊臣秀吉が始めた太閤検地で作成した検地帳を長く使用していました。当時はお金ではなく米で徴収し、主な記載内容は石高や地目ごとの面積などです。

しかし、明治期に入って地租改正が実施され、土地にかかる税金は一定の税率に基づいた金額で徴収するようになりました。

徴収のために作成した土地台帳は、昭和期前半までは税務署で保管されていました。

さらに、戦後に税制改革が実施されたことで租税が廃止され、代わりに市町村が固定資産税を徴収する現在の制度が確立しました。

税務署で土地台帳を扱う必要はなくなり、現在は法務局が保管しています。

土地台帳と登記簿の違い

土地台帳と同様に土地の情報を記録したものとして、登記簿が挙げられます。

登記簿は現在も使用されており、今の土地の所在地や面積、所有者や権利関係などを確認できます。

一方、土地台帳は登記簿に記されていない過去の情報の閲覧が可能です。

土地台帳は現在使用されていませんが、すべての情報が登記簿に引き継がれたわけではありません。登記簿に記載されていない明治以降の情報が土地台帳で確認できるケースがあるため、土地に関する古い情報を欲しい人には両方確認しておくことをおすすめします。

ここでは、土地台帳と登記簿の違いについて以下2点を解説します。

- 取得できる情報の違い

- 閉鎖登記簿との違い

取得できる情報の違い

土地台帳の目的は、土地の管理とそれにかかる税金の徴収です。

そのため、土地の用途や面積、評価額や所有者など、税金徴収に必要な情報が多く記載されています。

一方、登記簿は土地の権利関係を記録して、土地の正式な所有者を明確にするものです。現在の所有者情報だけでなく、抵当権の設定履歴や過去の売買記録など、土地の所有権がどのように移行してきたか確認できます。

閉鎖登記簿との違い

閉鎖登記簿とは、過去に使用されていたが、現在は新しい登記簿に移行して使われなくなった登記簿のことです。土地の合併や分割、地番の変更などで元々の登記簿が閉鎖されることがあり、そのような登記簿は閉鎖登記簿と呼ばれます。

閉鎖登記簿では、過去の所有者や権利関係の情報を確認できます。

一方、土地台帳も土地に関する過去の情報を入手できますが、権利関係の詳細な履歴は記載されていません。

あくまで、税金徴収や土地の管理を目的としたものであることを押さえておきましょう。

土地台帳に記載されている内容

土地台帳に記載されている内容として、以下6項目が挙げられます。

| 記載項目 | その内容 |

|---|---|

| 地番 | 土地一筆ごとに振り分けられた、土地の所在地を示す番号 |

| 地目 | 田畑や宅地など、土地の用途を示す |

| 面積 | 土地の広さ |

| 所有者氏名 | 土地を所有している人の名前 |

| 等級 | 土地を評価する際に基準となる等級 |

| 評価額 | 税金の額を決定する土地の評価額 |

土地台帳には、土地を評価するための等級や評価額が記されています。これらの情報を基にして、土地やそれにかかる税金を管理することが目的です。

ここでは、表の内容を踏まえて以下2点について解説します。

- 土地台帳で確認できる内容

- 土地台帳を有効活用できるケース

順に解説します。

土地台帳で確認できる内容

土地台帳で確認できる内容として、以下の4点が挙げられます。

- 土地が過去にどのような目的で使用されてきたのか

- 土地の評価額がどのように変化したのか

- 土地の所有者がいつ、どのように変わったのか

- 土地の境界線がどのように変化したのか

土地台帳には用途を示す地目が記され、過去にその土地が何の目的で使用されていたのか確認できます。

例えば、現在は宅地であっても、明治期には田畑だった可能性があります。

また、土地の所有者がどのように変遷しているかも確認できるかもしれません。もし、相続など以外の所有者変更があった場合、過去に売買された土地であると推測されます。

土地台帳を有効活用できるケース

土地台帳には、税金徴収の参考にするために評価額が記載されています。

記載されている評価額を参考にして、現在の土地価格がいくらになるかを考えることは活用方法の1つです。

また、過去の土地利用状況を調べれば、現在とは異なる用途で使うためのアイデアを得られるでしょう。

その他、土地の境界が不明瞭な場合、土地台帳に記された過去の境界線を踏まえて、現在の境界線を特定することも可能です。

土地台帳を閲覧する方法

ここでは、土地台帳を閲覧する方法として以下3点について解説します。

- 市町村で閲覧する

- 法務局で閲覧する

- 登記情報提供サービスで閲覧する

市町村で閲覧する

以前は、多くの市町村で土地台帳を閲覧できましたが、近年では閲覧を廃止する自治体が増えています。背景として、主に以下が挙げられます。

- 個人情報保護の観点

- 住民基本台帳法の改正による個人情報保護意識の向上

- システム化による事業の効率化

市町村で土地台帳を確認したい場合は、あらかじめ担当部署などに閲覧が可能かどうかを確認することが重要です。

参考1:

法務局で閲覧する

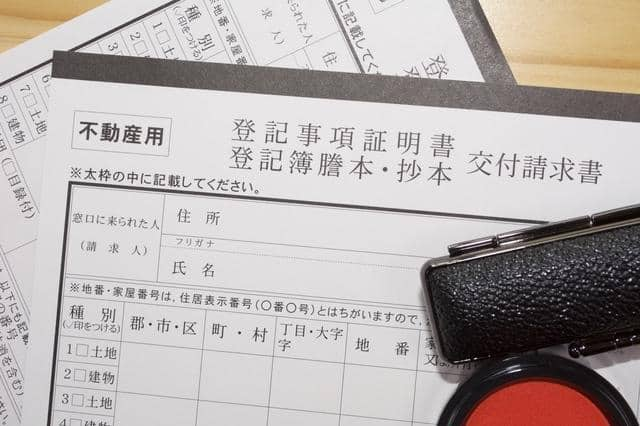

土地台帳は登記事項証明書などと同様に、法務局での閲覧が可能です。

しかし、専用の閲覧申請書は用意されていないため、登記簿謄本や閉鎖登記簿の閲覧時に使用する請求書を利用しましょう。

また、登記簿謄本などとは異なり、不動産登記法に示された帳簿ではないため、閲覧と写しの交付はどちらも無料で受けられます。

登記情報提供サービスで閲覧する

法務省や法務局が運営している登記情報提供サービスを活用すれば、土地台帳を含む土地に関する情報を確認できます。パソコンやスマートフォンを通じて利用でき、平日であれば23時まで利用可能です。

旧土地台帳附属地図と呼ばれる公図の閲覧も可能であるため、あわせて確認することがおすすめです。

参考:

登記情報提供サービスで、いわゆる公図(旧土地台帳附属地図)の閲覧はできますか。丨登記情報提供サービス

土地台帳を取得・活用する際の注意点

ここでは、土地台帳の取得時や活用時の注意点を見ていきましょう。

- 情報が古い場合が多い

- すべての記録が残っているとは限らない

情報が古い場合が多い

土地台帳は、主に明治時代から昭和初期にかけて作成されたものです。

現在は更新されていないため、古い情報しか掲載されていないケースがほとんどです。

そのため、記載された情報と現状が異なることが多く、特に所有者の変更履歴や土地の分割・統合は確認が難しいでしょう。

すべての記録が残っているとは限らない

土地台帳には過去の土地に関する情報が記録されていますが、すべての記録が完全に保存されているわけではありません。

古い時代の記録で、記載内容が不完全な場合や読みにくい場合もあります。そのため、必要に応じて登記簿謄本などの他の情報もあわせて活用することをおすすめします。

土地台帳に関するよくある質問

ここでは、土地台帳に関するよくある質問に回答します。

- 土地台帳の閲覧が廃止になった背景・理由は?

- 土地台帳と旧土地台帳の違いは?

- 土地台帳・旧土地台帳の内容は必ずしも正確だといえる?

土地台帳の閲覧が廃止になった背景・理由は?

先述のとおり、土地台帳は、地租と呼ばれる土地の税金を管理するために使われていました。

しかし、戦後に税金制度が整えられて地租が廃止されたため、1960年に土地台帳の役割は登記簿に統合されました。

元々は税務署で管理されていましたが、廃止となった現在は法務局で保管されています。

土地台帳と旧土地台帳の違いは?

土地台帳と旧土地台帳は、基本的に指しているものが同じです。

土地台帳は、土地の税金を管理するための帳簿として使われていましたが、1960年に登記簿と統合され廃止されています。

現在では、過去の土地台帳を旧土地台帳と呼称することもあります。

土地台帳・旧土地台帳の内容は必ずしも正確だといえる?

土地台帳(旧土地台帳)には、土地の所在地や面積、用途や所有者の名前などが記載されていますが、これらは昭和初期以前の記録です。廃止された現在では情報が更新されていないため、1960年以降の情報を土地台帳から知ることはできません。

現状の情報を知りたい人は、土地台帳ではなく登記簿謄本の閲覧を推奨します。

土地台帳を取得・活用して過去の土地情報を調べよう

この記事では、土地台帳について解説しました。

土地台帳は、昭和初期まで土地にかかる税金徴収の目的で使用されていた台帳です。土地の所在地や面積、所有者氏名などが記録されていますが、現在は更新されていません。

そのため、土地の情報を知りたい人は、基本的に登記簿謄本などを参照することがおすすめです。もし、古い記録を知りたい場合には、あわせて土地台帳を活用するといいでしょう。

記事監修

加藤 健吾

宅地建物取引士/公認不動産コンサルティングマスター

首都圏10センター以上でのセンター長の他、マーケティング長・総務部長としての経歴も有する。複雑な不動産の資産価値に関し、幅広い知識と経験をもとにアドバイスを提供。

- 2025年1月時点の内容です。