土地に家を建てる際に広さや高さの制限はある?

公開日:2019年01月30日

実は同じ広さの土地でも、建てられる家の広さには違いがあります。土地ごとに建ぺい率と容積率が定められており、建築できる建物の大きさが決まってくるからです。建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。敷地いっぱいに建物を建ててしまうと、採光や通風が遮られたり、万一の火災時に延焼の恐れがあるため、これを防ぐ目的で設けられました。容積率は、敷地面積に対する述べ床面積の割合です。それぞれ上限が決められていますので、詳しく見ていきましょう。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

土地の面積全てに建物は建てられない

建物を建てられる面積

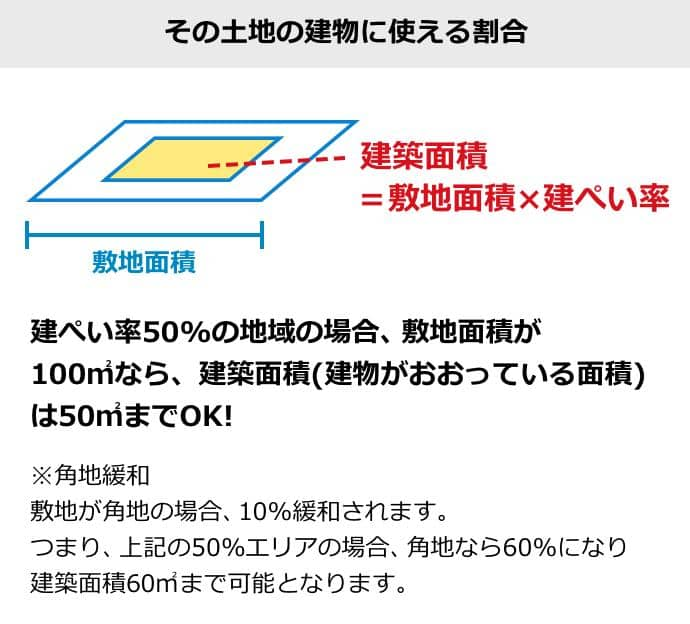

敷地面積に対する建築面積の割合のことを、建ぺい率と呼びます。

例えば、建ぺい率50%の地域の場合、敷地面積が100㎡なら、建築面積は50㎡まではOKとなります。

ただし敷地が角地の場合は、10%緩和されるので60㎡まで可能となります。

建物の延べ床面積

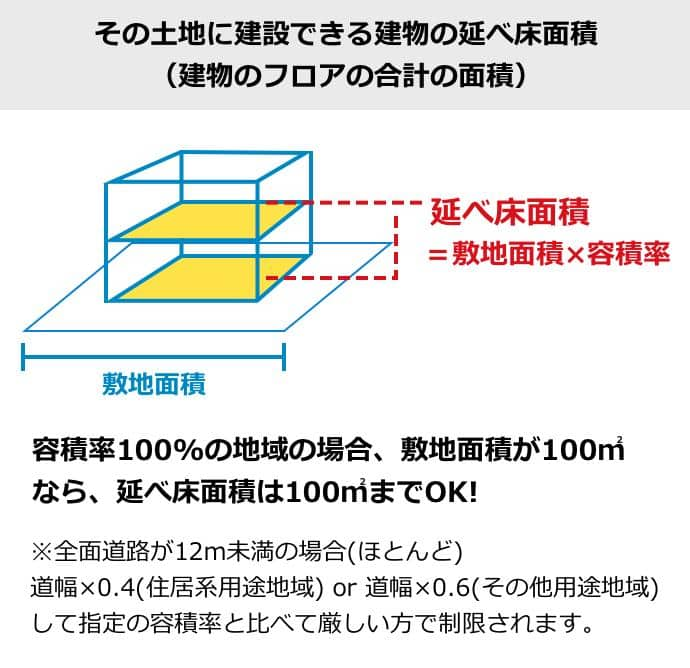

敷地面積に対する延べ床面積の割合のことを、容積率と呼びます。

例えば、容積率100%の地域の場合、敷地面積が100㎡なら、延べ床面積は100㎡までOKです。

限られた土地を有効活用するには?

建ぺい率や容積率によって、土地の中で建てられる建物の大きさは制限されています。

ですが、一部緩和される条件があり、地下室の場合は建物の床面積の3分の1以下の割合なら、延べ床面積に含まれません。

また、ベランダやバルコニーといった建物から突き出した部分は1m以下、ロフトや屋根裏部屋などは設置された階の床面積の2分の1以下であれば、延べ床面積に含まれません。

こういった空間を作ることで、限られた土地でも、広く住みよい住環境を作ることができるでしょう。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

建築物の高さ制限

建ぺい率・容積率のほかにも、いくつか制限がありますが、その中でも、道路・隣地・北側の場合に、建築物の高さを制限する斜線制限について、ご紹介します。

この制限にかかると建物の上部を斜めにしたり、最上階の天井高を部分的に低くするなどして対応することになります。

高さ制限

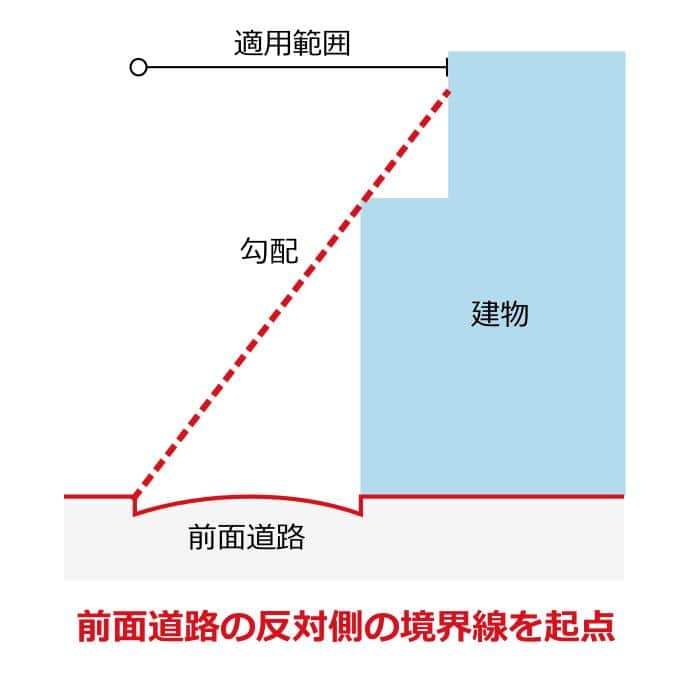

道路斜線制限とは、前面道路から発生する架空の斜めの線による制限のことです。

土地に建物を建てるときは、高さがこの斜線を超えないように設計しなければなりません。

道路自体の採光や通風を確保することを目的に、道路に面する建物の一定部分の高さを制限しています。

採光のための高さ制限

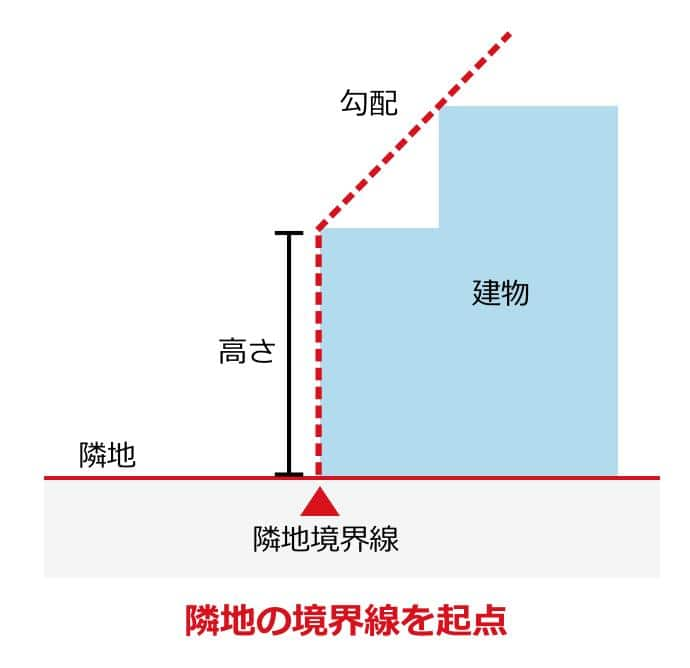

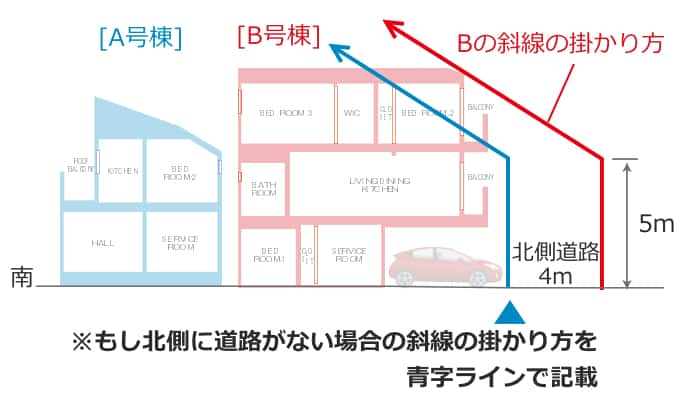

北側斜線制限とは、北側の前面道路の反対側の道路の境界線、または北側隣地境界線に面した建物部分の高さの制限のことです。

境界線から垂直に5mまたは10m上がった先の高さで一定の勾配を付け、隣地の建物に太陽が当たるように配慮しなければいけません。

北側隣地の採光が悪くなるのを防ぐことを目的に、北側隣地に面する建物の一定部分の高さを制限しています。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

都内における北道路のメリット

都内の第一種低層住居専用地域は、主に2階建てが多い閑静な住宅街で、「第一種高度地区」に該当します。

北側の境界線から5m立ち上がった点から、南側に向かって斜線制限がかかります。厳しい斜線制限があるため、本来は2階建ての物件が多いエリアです。

この場合、北道路に接するB号棟は、北側道路を渡った境界線より、5m上がった点から斜線(赤矢印)がかかります。

北側に道路がない場合は、青矢印の斜線がかかるので勾配天井にする必要があります。

第一種低層住居専用地域でも、南からの陽当たりを確保し、北道路だからこそ3階建てを建てられます。

土地の価格を抑えることで物件の総額を安くできるので、住環境の良いエリアで広い家(建物の広さ)を持つことが可能です。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

建物の広さについて

物件や土地を探しているときに、坪や畳、平米という広さの単位が出てきますが、一体どの程度の広さなのでしょうか?

それぞれの広さと、一般的に住みやすいと言われている建物の広さを解説します。

1坪とは

坪とは広さを表す「尺貫法」の単位で、1辺が6尺(約1.818m)の正方形のことを指します。

そのため、1坪は約3.31㎡です。

もし30坪と表記されていた場合、約99.3㎡の土地ということになります。

1畳とは

1畳は文字通り、畳1枚分の広さを表します。

不動産公正取引協議会連合会が定める不動産広告を規制する公正競争規約によると、畳1枚あたりの広さは1.62㎡以上とされています。

つまり、1畳は約0.5坪ということになります。

また、畳ではなく「帖(じょう)」と表記されている場合がありますが、畳と帖は漢字表記が異なるだけで同じ意味です。

1平米とは

平米とは㎡のことであり、一辺の長さが1mの正方形の面積を指します。

日本ではメートルを「米」と表記していた背景から、「平米」と表記されるようになりました。

「住生活基本計画」によると、一人暮らしに最低限必要な広さは25平米で、ワンルームや1Kの物件は25平米程度のものが多いです。

どれくらいの広さの建物を建てたらいいの?

日本の一戸建ての平均的な坪数は30~40坪程度です。

国と各都道府県が制定する住生活の安定と向上を目的とした「住生活基本計画」によると、豊かな生活を送るためには、単身者であれば55平米の広さの家が望ましいとされています。

2人以上で暮らしている家庭であれば「25平米×人数+25平米」の広さがよいとされており、計算式に当てはめると3人家族なら100平米(約30坪)、4人家族の場合は125平米(約38坪)程度の広さがおすすめです。

庭でガーデニングを楽しみたい方や、駐車場が欲しいといった希望がある場合は、それよりも広い土地を買うことでライフスタイルに合わせた生活を送ることができるでしょう。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

固定資産税とは?

土地や家を買うと、固定資産税の支払いが課されます。

固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地などの固定資産を所有している場合に納付する地方税です。

広さによって金額が変わり、土地が広いほどかかる金額は多くなります。

固定資産は大きく分けて、土地・建物・償却資産があり、計算式は「課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額」です。

また、固定資産税の計算の基礎となる評価額は、実勢価格のおよそ7割といわれているため、地価の高いエリアであれば固定資産税の金額は高くなります。

土地の固定資産税

専用住宅または併用住宅の土地を住宅用地と呼び、税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。

200平米(60.5坪までであれば、小規模住宅用地として申請することで、固定資産税を6分の1にまで軽減することができます。

それ以上超える土地であっても、一般住宅用地として申請することで、3分の1に軽減されるので覚えておくとよいでしょう。

建物の固定資産税

家屋に関する主な軽減措置には「新築住宅に係る減額措置」があります。

これは、一定要件を満たす新築住宅の場合、120㎡までの部分に対して、一定期間の固定資産税が2分の1となる制度です。

3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅であれば新築後5年間、それ以外の住宅であれば新築後3年間は減額されます。

3人家族が豊かに暮らすのに必要な建物の広さは100平米であることを踏まえると、多くの住宅が減額措置を受けられる可能性が高いです。

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。

[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

これが結論!

建ぺい率が高いほど、建物に使える面積も広くなるので、土地の利用価値が高いとされています。一方、建ぺい率が低くなると利用価値も下がりますが、そのほうが「ゆったり住める」とも言えるでしょう。

建ぺい率・容積率ともに、その限度は都市計画によって定められていますが、いくつか緩和規定もあるので、専門家に相談しましょう。

土地の広さに比例して、固定資産税がかかってきます。条件を満たすことで減額措置を受けられる可能性もあるので、土地や建物を買った際は確認するとよいでしょう。