断熱等級とは?おすすめの等級を紹介|4・5・6・7を一覧表で比較

公開日:2025年04月14日

この記事では、住宅の断熱等級について解説します。

断熱等級とは、家の暑さ・寒さをどれくらい防げるかを示す基準です。等級が低いと、夏は暑く、冬は寒くなりやすく、エアコンの効きも悪くなります。その結果、電気代が高くなってしまうこともあります。だからこそ、自分が住む地域や生活に合った断熱等級を知っておくことが大切です。

この記事では、おすすめの断熱等級に加えて、各等級の特徴を一覧表で比較しながら詳しく解説します。これから家を建てる人、リフォームを考えている人は、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- 断熱等級とは

- おすすめの断熱等級を紹介

- 断熱等級の4・5・6・7を一覧表で比較

- 断熱等級の高い住宅のメリット

- 断熱等級の高い住宅の注意点

- コストを掛けずに断熱性能を上げる方法

断熱等級とは

断熱等級とは、住宅の断熱性能を示す指標で、数値が高いほど熱の出入りが少なく、省エネ性が優れていることを意味します。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき定められており、快適な住環境を確保するための重要な基準となっています。

2022年までは最高等級が4でしたが、新たに等級5・6・7が追加され、省エネ性能の基準が引き上げられました。2025年以降は新築住宅に断熱等級4以上、2030年には等級5以上が義務化されます。

また、住宅ローンの フラット35 を利用する場合も、断熱等級4以上が条件の一つとなっており、省エネ住宅への関心がますます高まっているといえます。

下記は断熱等級に関する主な項目です。

- 断熱等級とは

- UA値・ηAC値とは

- ZEH(ゼッチ)水準とは

- HEAT20とは

順番に見ていきましょう。

UA値・ηAC値とは

UA値(ユー・エー値)とηAC値(イータ・エー・シー値)は、住宅の断熱性能を示す指標で、断熱等級の基準にもなっています。

UA値は熱の通りやすさ、ηAC値は日射熱の入りやすさを示し、どちらも数値が小さいほど断熱性や遮熱性が高く、省エネ効果が向上します。

UA値は、住宅の外壁や屋根、窓などを通じた熱の出入りしやすさを示す指標で、値が小さいほど断熱性が高いことを意味します。

一方、ηAC値は、夏の冷房期にどれだけ太陽の日射熱が室内に入りやすいかを示すもので、値が小さいほど遮熱性能が高まり、エネルギー消費を抑えられます。

また、日本の気候は地域によって異なるため、国は全国を8つの地域区分に分け、それぞれに適したUA値・ηAC値の基準を定めています。

家を建てる地域の区分は、国土交通省が定める 地域区分新旧表 で確認できます。

ZEH(ゼッチ)水準とは

ZEH水準とは、住宅の外皮断熱性能と一次エネルギー消費量の基準を定めたものです。

ZEHは『Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)』の略で、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した住宅を指します。

具体的には、断熱性能を向上させ、省エネ性の高い設備を導入することでエネルギー消費を抑えつつ、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用することで、エネルギーの収支をゼロに近づけます。

また、ZEH水準の住宅では『外皮性能』が重要なポイントになります。

外皮とは、屋根や天井、壁、床、窓、ドアなど、住宅の内外を隔てる部分のことで、この性能が高いほど熱の出入りを抑え、快適で省エネ性の高い住まいを実現できます。

HEAT20とは

HEAT20とは、2009年に発足した 一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会 の略称で、建築物の省エネルギー性能と室温の快適性を重視した外皮性能基準を定めています。

HEAT20は、より快適でエネルギー効率の高い住まいを実現することを目的としており、理想的な室内環境を確保するために考案されました。

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準よりもさらに厳しい基準として、G1・G2・G3の3段階の外皮性能水準を設定しています。

おすすめの断熱等級を紹介

ここでは、以下の観点でおすすめの断熱等級を紹介します。

- 住む地域で選ぶおすすめの断熱等級

- 予算で選ぶおすすめの断熱等級

- ライフスタイルで選ぶおすすめの断熱等級

順番に解説します。

住む地域で選ぶおすすめの断熱等級

断熱等級は、地域の気候に応じて適切な基準を選ぶことが重要です。寒冷地では、断熱等級6以上を選ぶのがおすすめです。冬の室温を一定に保ち、暖房費を抑えられます。

一方、温暖な地域では、等級5でも十分な断熱性能を発揮できる場合があります。

HEAT20のG2(等級6相当)は冬の室温を13〜15℃に保ち、G3(等級7相当)は16℃以上を維持できる基準となっているため、地域の気温を考慮して選びましょう。

予算で選ぶおすすめの断熱等級

断熱性能が高いほど、冷暖房の効率が上がり、光熱費の削減につながります。

しかし、断熱材や施工費のコストも増えるため、初期費用とのバランスを考えることが大切です。

長期的な光熱費の削減を考えれば、等級6以上を選ぶことで経済的なメリットが得られる可能性がありますが、予算に応じて最適な選択をしましょう。

ライフスタイルで選ぶおすすめの断熱等級

生活スタイルによっても、おすすめの断熱性能は異なります。

長時間自宅で過ごす人や、寒さ・暑さに敏感な人は、高い等級を選ぶことで快適に暮らせます。

また、将来的な資産価値の維持を考える場合も、等級6以上の高断熱仕様が有利になる可能性があります。生活に合わせて、最適な断熱等級を選びましょう。

自分の家の断熱等級を調べる方法

ここでは、以下の住宅区分別に自分の家の断熱等級を調べる方法を紹介します。

- 注文住宅の場合

- 分譲住宅・中古住宅の場合

順番に見ていきましょう。

注文住宅の場合

300㎡未満の新築住宅では、建築士が建築主(施主)に対し、省エネ基準(断熱等級4)の適否を説明することが義務付けられています。

より高い断熱等級(等級5以上)を希望する場合は、住宅性能表示制度を利用することで確認できます。

設計段階で希望の断熱性能に達していないとわかった場合は、早めに工務店や建築士と相談し、設計変更を検討しましょう。

分譲住宅・中古住宅の場合

すでに完成済みの建物では、不動産会社を通じて住宅性能評価書を取得できる場合があります。

購入を検討する際は、事前に評価書の有無を確認し、必要に応じて断熱等級の調査を依頼すると安心です。

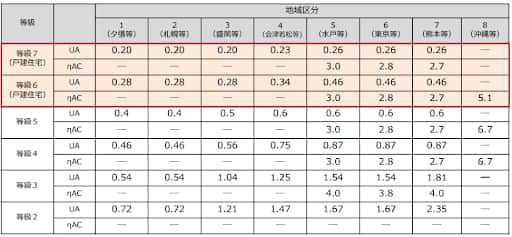

断熱等級の4・5・6・7を一覧表で比較

それぞれの等級における地域区分ごとのUA値およびηAC値は、以下のように設定されています。

出典:

省エネ性能に係るさらなる上位等級(戸建住宅の断熱等級6・7)の基準|国土交通省

下記で、主な断熱等級について詳しく解説します。

- 断熱等級4

- 断熱等級5

- 断熱等級6

- 断熱等級7

順番に見ていきましょう。

断熱等級4

断熱等級4は、1999年に導入された次世代省エネ基準に基づく断熱性能の基準です。

これ以前は、窓や玄関ドアなどの開口部に明確な断熱基準がありませんでしたが、この基準により、家全体の断熱性能が求められるようになりました。

断熱等級4では、UA値(外へ逃げる熱の量)やηAC値(夏の暑さをどれだけ防げるか)といった指標を満たす必要があります。

2025年からは、新築住宅の最低基準として義務化される予定です。そのため、今後家を建てる場合は、断熱等級4以上が標準になることを押さえておきましょう。

断熱等級5

断熱等級5は、2022年4月に新しく設定された基準で、等級4よりもさらに高い断熱性能が必要になります。

ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準を満たす断熱性が必要とされ、UA値(熱が逃げにくさ)やηAC値(夏の暑さをどれだけ防げるか)といった指標で測定されます。

断熱等級5は、より省エネな住宅を目指して作られたもので、2030年以降は新築住宅の最低基準になる予定です。そのため、これから家を建てる場合は、等級5以上を前提に計画することが大切です。

さらに、等級4から等級5にすることで、約20%の省エネ効果が期待できます。エアコンの効率も良くなり、少ないエネルギーで快適な室温を保てるため、光熱費の削減にもつながります。

断熱等級6

断熱等級6は、2022年10月に新しく設定された基準で、HEAT20のG2レベルに相当する断熱性能を持っています。

HEAT20とは、日本で高断熱住宅の普及を進める団体で、住宅の断熱性能をG1・G2・G3の3つのグレードに分けています。

断熱等級6では、寒冷地(1・2地域)で冬の室温が15℃以上、それ以外の地域でも13℃を下回らないような断熱性能が求められます。 そのため、暖房効率が良くなり、冬でも快適な室温を維持しやすくなります。

また、等級4から等級6に引き上げると、約30%の省エネ効果が期待できるとされており、エネルギー消費を抑えながら快適な住環境を実現できます。

特に寒さの厳しい地域に住んでいる人や、省エネ住宅を重視したい人は、等級6の導入を検討するとよいでしょう。

断熱等級7

断熱等級7は、2022年10月に新たに設定された基準で、HEAT20のG3レベルに相当する最高水準の断熱性能を持っています。

断熱等級7は、等級6(G2)よりもさらに高い断熱性を確保することを目的とした基準です。

G3レベルでは、寒冷地(1・2・7地域)で冬の室温を16℃以上、それ以外の地域でも15℃を下回らないことが求められます。

そのため、より高性能な断熱材の使用や施工精度の向上が必要になりますが、その分、室内の温度を安定させやすくなります。

また、等級4から等級7に引き上げると、約40%の省エネ効果が期待できるとされています。暖房の使用を抑えながら快適な室温を保てるため、光熱費の削減や環境負荷の軽減にもつながります。

寒冷地での快適な暮らしを重視する人や、省エネ住宅の最先端を取り入れたい人は、等級7の導入を検討するとよいでしょう。

断熱等級の高い住宅のメリット

以下が断熱等級の高い住宅のメリットです。

- 一年中快適な室内温度を維持できる

- ヒートショックのリスクを低減できる

- 光熱費の削減になる

- 補助金や税制優遇を受けられる

- 健康的な生活環境を期待できる

上記6点を順番に見ていきましょう。

一年中快適な室内温度を維持できる

断熱等級が高い住宅は、外の気温の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保ちやすい特徴があります。

家全体が魔法瓶のような構造になり、冷暖房の効果が長持ちするため、快適な温度を維持しやすくなります。

一度室温を調整すれば、その状態が長く続くので、冬の寒さや夏の暑さの影響を受けにくくなります。

ヒートショックのリスクを低減できる

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす現象を指します。特に、高齢者は血管の収縮機能が低下しているため、リスクが高まります。

たとえば、暖かいリビングから寒い浴室やトイレへ移動すると、急な温度差によって血圧が急上昇し、身体に大きな負担がかかることがあります。

断熱性能の高い住宅では、家の中の温度差が小さくなるため、こうした危険を防ぎやすくなります。

光熱費の削減になる

断熱性能が高い住宅は、一度快適な温度になるとその状態を維持しやすくなります。

そのため、暖房を強くしたり、冷房の温度を弱くしたりする必要が減り、結果的に光熱費を抑えられるのが大きなメリットです。

たとえば、断熱等級4の住宅を等級5に引き上げると、約20%の省エネ効果が期待できるとされています。

仮に年間の光熱費が26万円かかる家であれば、等級5にすることで約5.2万円の節約につながる計算です。

補助金や税制優遇を受けられる

近年、国は住宅の省エネ化を推進しており、断熱等級5以上の住宅や、ZEH基準を満たす住宅、長期優良住宅の取得に対してさまざまな支援制度を用意しています。

補助金などの支援制度を活用すれば、費用を抑えて高断熱の家を建てることが可能です。たとえば、全期間固定型住宅ローンのフラット35には、断熱等級5以上の住宅を対象に当初5年間の金利を0.25〜0.75%引き下げる、フラット35Sという制度があります。

また、住宅ローン控除では、ZEH水準省エネ住宅の控除額が、一般の省エネ住宅よりも優遇されており、税制面でのメリットも大きいです。

健康的な生活環境を期待できる

高断熱の住宅は、室内の温度が安定するため、健康面にもよい影響を与えます。

寒暖差が少なくなることで、身体への負担が減り、さまざまな不調の改善につながることが期待されています。

具体的には、のどの痛みや手足の冷え、気管支喘息、アレルギー性皮膚炎などの症状が和らぐ傾向があります。

さらに、過活動膀胱の症状が抑えられたり、室内での活動時間が増えることで、生活習慣病や認知症のリスク軽減にも役立つとされています。

断熱等級の高い住宅の注意点

以下が断熱等級の高い住宅の注意点です。

- 建築コストが上がり初期費用がかかる

- 高い等級ほど施工の精度が求められる

- 適切な換気設計をしないと空気がこもりやすい

順番に解説します。

建築コストが上がり初期費用がかかる

断熱性能を高めるためには、精度の高い設計や施工が必要となるため、一般的な住宅に比べて建築コストが増加する傾向にあります。

特に、断熱等級が高くなるにつれて、使用する断熱材の種類や厚みが増し、その分材料費や施工費がかかることを考慮しておくことが大切です。

しかし、高断熱の住宅は光熱費を抑えられるため、長期的に見ると経済的なメリットも期待できます。

また、国や自治体による補助金や税控除の支援制度が適用されることもあるため、初期費用だけでなく、将来のランニングコストも含めた総合的な視点で検討することが重要です。

費用にとらわれず、快適性や省エネ効果を考慮しながら、バランスの取れた住まいづくりを目指しましょう。

高い等級ほど施工の精度が求められる

断熱等級を高めるためには、使用する材料だけでなく、施工の精度も重要になります。

特に高い等級の住宅では、外気と室内の温度差が大きくなることで結露が発生しやすくなるため、気密処理をしっかり行う必要があります。

気密処理とは、断熱材を隙間なく施工し、端部や継ぎ目に気密テープなどを使用して密閉性を高める作業です。

気密処理が不十分だと、結露が発生しやすくなり、断熱性能の低下や住宅の劣化につながることがあります。

適切な換気設計をしないと空気がこもりやすい

断熱等性能等級が高い住宅は気密性も向上し、外気の影響を受けにくくなる一方で、空気の流れが悪くなりやすい傾向があります。

室内の空気が外気と入れ替わりにくくなると、湿気がこもりやすくなり、カビやダニの発生を招く原因にもなります。

最適な断熱等級を選んで長く快適に暮らそう

断熱等級は、住宅の快適性や省エネ性能に大きく影響する重要な指標です。

等級が高くなるほど断熱性能が向上し、年間を通じて快適な室温を維持しやすくなります。

さらに、ヒートショックのリスク軽減や光熱費の削減、補助金・税制優遇の活用といったメリットもあります。

一方で、高い等級を目指すほど建築コストが上がることや、施工の精度が求められる点には注意が必要です。

また、気密性が高くなることで換気対策も重要になります。そのため、住む地域の気候や予算、ライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で適切な等級を選ぶことが大切です。

最適な断熱等級を見極めることで、快適で健康的な住環境を実現し、長く安心して暮らせる家を手に入れましょう。

記事監修

小軽米 篤史

宅地建物取引士/日商簿記2級/ビジネス会計検定2級

中野営業センターのオープニングスタッフとして3年間、営業職として活躍。その後、経営企画部門、経理部門にて株式上場、企業M&A、決算業務、業績開示等に従事。

- 2025年3月時点の内容です。