「もしもに備える、防災の知恵」第2回 日々の備え・地震編

公開日:2020年03月06日

第2回からは、「もしも」のときの備えについてご紹介します。今回は地震への備えと起きたときの心得について。地震の対策で最も大切なのは、住んでいる家の環境を整えることです。

家の環境を整える

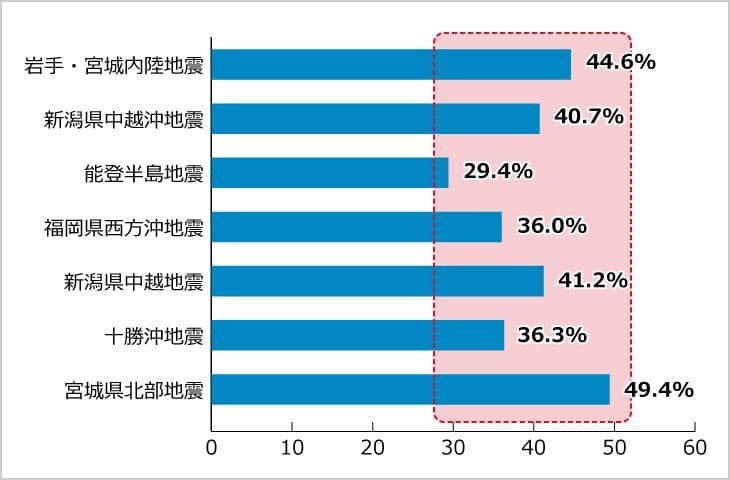

地震に対する備えの一番のポイントは、住んでいる家の環境を整えること。実に地震でケガをした人の約30〜50%が家具類の転倒や落下によるというデータがあります。

家具類の転倒・落下・移動による被害

家のなかの見直しポイント

日頃から整理整頓を心がけましょう。床に物があるなど乱雑な状態では、スムーズな避難ができません。また、本棚や食器棚などのうえに物を置いていると、落下してケガの原因になります。

家具がベッドやソファなどに、倒れてこないレイアウトにすることもポイントです。万一、倒れた場合も出入り口をふさがない位置に置きましょう。納戸やサービスルームに家具を集中して収納するのも1つの方法です。

家具や電化製品は専用の固定器具や金具でしっかり固定します。高齢者や障害を持つ方の世帯には、家具転倒防止器具の取り付けや購入費用の助成制度や一般世帯にも購入費用の助成を行っている市区町村もあるので、ご確認ください。

-

家具のレイアウトを工夫する

-

集中収納して生活空間の家具を減らす

-

家具・家電類の転倒・落下・移動対策

家具の転倒防止器具の設置方法

地震が起きたとき

どんなに備えていても、そのときは突然やってきます。ここでは自宅にいた場合の対処法をご紹介します。

地震時

まずはテーブルの下や物が落ちてこない空間で、身の安全を確保します。ひと昔前は「地震がきたら火を消す」と言われましたが、現在では揺れを感知するとガスのマイコンメーターや調理器具の安全装置が作動します。

地震直後

火を使っているときは、揺れが収まってから火の始末を。避難の際は、転倒・落下した家具類やガラスの破片でケガをすることがあるので、スリッパなどはきましょう。瓦や看板などが落ちてくることがあるので、津波や建物が損壊している場合を除き、あわてて外に飛び出すのは危険です。

地震後

窓やドアを開けて出口を確保します。ブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めてから避難場所へ。門やブロック塀には近づかないように気をつけましょう。万一、大規模な火災が迫っているときは、「広域避難場所」へ。避難所で情報収集し、揺れが収まってからわが家の安全確認に戻ります。

ブレーカーの場所を確認しよう!

通電火災を防ぐために日頃からブレーカーの場所を確認しておきましょう。設置場所は家によって異なりますが、洗面所・脱衣所や玄関脇の収納の中などに設置されていることが多いようです。

ブレーカーの設置場所

これが結論!

家具の配置、集中収納、家具・家電の転倒や落下防止対策などで、地震に備える。

万一、地震が起きたときは地震時、直後、地震後と時系列で行動のポイントを確認しておく。

- ※ 2020年1月時点の内容です。

記事監修

国崎 信江(くにざき のぶえ)さん

危機管理教育研究所代表 危機管理アドバイザー

横浜市生まれ。女性や生活者の視点で家庭、地域、企業の防災・防犯・事故防止対策を提唱している。講演、執筆、リスクマネジメントコンサルなどの他、文部科学省「地震調査研究推進本部政策委員」、東京都「震災復興検討会議」委員などを務める。現在はNHKラジオ マイあさ!の「暮らしの危機管理」のコーナーやテレビ、新聞などで情報提供を行っている。著書に『地震の準備帖―時間軸でわかる心得と知恵』(NHK出版)『サバイバルブック―大地震発生その時どうする? 』(日本経済新聞出版社)『マンション・地震に備えた暮らし方』(エイ出版社)『これ1冊でできる!わが家の防災マニュアル』(明治書院)などがある。