不動産登記とは?必要になるケースと自分で手続きする方法を解説

公開日:2025年03月10日

この記事では、不動産登記について解説します。

不動産登記は、不動産に関係する権利や状況を公的に証明する制度のことです。不動産登記を行うことで法的な保護を受けられるほか、住宅ローンの利用や不動産の売買を問題なく行えるようになります。

この記事では、不動産登記が必要になるケースや、自分で手続きを進める方法も解説します。不動産登記をどのように進めればいいのか知りたい人、自分で手続きして費用を抑えたい人はぜひ最後までお読みください。

【この記事でわかること】

- 不動産登記とは?

- 不動産登記が必要なケース

- 【ケース別】不動産登記の必要書類

- 自分で不動産登記の手続きをする流れ

不動産登記とは?

不動産登記とは、不動産に関する権利や利用状況を公的に証明する制度です。不動産登記を行うことで、不動産の所有者や立地、権利関係が明確になり、取引の際のトラブルを防げます。

不動産登記を理解するためには、以下の2つの定義を知っておく必要があります。

- 不動産とは

- 登記とは

順番に見ていきましょう。

不動産とは

不動産とは、民法や不動産登記法内で以下のように定義されています。

【民法】第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

民法|e-Gov 法令検索

【不動産登記法】

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 不動産 土地又は建物をいう。

民法第86条1項では、土地や建物に加え、橋や石垣なども不動産の中に含まれます。その一方で、不動産登記法では、不動産は土地や建物のみに限定されています。

不動産の主な特徴は、「動かせない資産」である点です。車や家電のように簡単に移動できないため、所有者や権利関係を明確にする必要があります。

登記とは

登記とは、土地や建物といった特定の財産や事項の情報(内容や権利関係)を公示することを指します。不動産以外にも、会社・法人に関係する商業登記・法人登記や、船舶に関係する船舶登記などの種類が存在します。

一般的に、登記には主に以下の目的があります。

- 権利関係を明確にしてトラブルを防ぐ目的

- 取引を安心して進められるようにする目的

不動産を購入する際に登記情報を確認することで、所有者や権利状況がわかり、安心して取引を進められます。

新築住宅を購入する場合であれば、所有者として自分の名前を登記することで、第三者がその家を所有していると主張するリスクを防ぐことが可能です。

不動産登記が必要なケース

ここでは、不動産登記が必要なケースとして以下の4つを紹介します。

- 不動産取得をしたとき

- 住所・氏名変更が生じたとき

- 建物を取り壊したとき

- 住宅ローンを組んだ・返済したとき

順番に見ていきましょう。

不動産取得をしたとき

購入や贈与、相続などによって他人から不動産を取得したときには、不動産の名義を変更する「所有権移転登記」を行う必要があります。

また、新築住宅のように未だに登記されていない建物を購入したときには、建物の表題登記と所有権保存登記を行わなければなりません。

表題登記では建物の所在地や面積、構造などが登録され、所有権保存登記では所有者の情報や権利関係が登録されます。

住所・氏名変更が生じたとき

何らかの事由で住所や氏名を変更することになったときには、住所変更登記や氏名変更登記を行う必要があります。

住所を変更する主な理由として転勤やマイホームの購入、氏名を変更する主な理由として、結婚や離婚が挙げられます。

住所や氏名が変わったのに登記を行わないと、自分がその不動産の所有者であることを外部の人が確認することは困難です。不動産会社と不動産売買をしたり、金融機関に抵当権の設定を依頼したりする際に、手間がかかる場合があります。

建物を取り壊したとき

建物を取り壊したときには、建物滅失登記を行います。

建物が古くなって維持が困難になった場合や、災害などで今後暮らせない状態になった場合は、建物を取り壊すことになるでしょう。

取り壊したあとに建物滅失登記を行わないと、固定資産税を払い続けることになるほか、土地を売却する際に購入希望者が現れにくい可能性があります。

住宅ローンを組んだ・返済したとき

住宅を購入する際は、金融機関から住宅ローンの借入をすることが一般的です。

住宅ローンの担保となる不動産に抵当権を設定するためには、抵当権設定登記が必要です。また、住宅ローンを完済したときは抵当権抹消登記を行います。

一般的に、設定登記の手続きは金融機関が行います。一方、抹消登記は住宅ローンを完済したことを証明する書類が金融機関から届いた後に、自分で行わなければなりません。

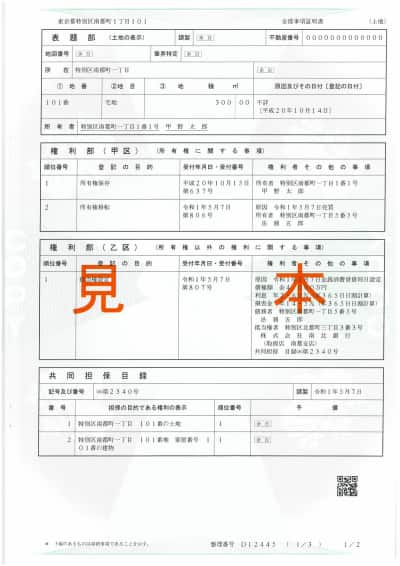

不動産登記の記載内容の主な見方

不動産登記の登記記録は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されています。記載内容は以下の4つに分けられます。

- 表題部

- 権利部(甲区)

- 権利部(乙区)

- 共同担保目録

順番に解説していきます。

表題部

表題部には、不動産の物理的状況に関する内容が記載されています。主な記載内容は以下のとおりです。

| 対象 | 記載内容 |

|---|---|

| 土地 |

|

| 建物 |

|

マンションなどの区分所有建物の場合、敷地権の種類・割合、建物の名称なども記録されます。

権利部(甲区)

権利部には、不動産の権利に関する事項が記録されます。権利部(甲区)には、特に所有権に関する事項が記載されます。

権利部(甲区)を見れば、所有者が誰で、いつ、どのような理由で所有権を取得したのかが明確にわかります。また、所有権移転登記や所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など、行われた手続きが何であるかもわかります。

※参考:権利部(乙区)

権利部(乙区)には、不動産の所有権以外の権利に関する事項が記載されます。記載される主な権利は以下のとおりです。

- 抵当権

- 地上権

- 地役権

- 賃借権

- 配偶者居住権

権利部(甲区)と同様に、いつ、どのような理由でその権利が設定されたのかが明確にわかります。例えば、抵当権が設定されたときは、抵当権のある金融機関の名前や債権額、利息などが記載されています。

また、乙区に記載されるべき登記事項がないときには、その旨が記載されます。

※参考:共同担保目録

共同担保目録とは、複数の不動産が1つの債権の担保になっている場合に、対象となる不動産が一覧でまとめられたものです。

複数の不動産が1つの債権の担保になるケースの1つは、借入額に対して1つの不動産では担保価値が不十分なときです。借入額5,000万円にもかかわらず、不動産の担保価値が3,000万円しかない場合は、不足を補うために別の不動産も担保に入れることになります。

また、土地と建物を同時に購入するために住宅ローンを組む場合も、両方を担保に入れるケースが少なくありません。

上記のように、複数の不動産を1つの債権の担保にする場合、抵当権が設定されている不動産の所在や家屋番号、抵当順位が共同担保目録に記載されます。

【ケース別】不動産登記の必要書類

ここでは、以下の5つのケースに分けて不動産登記の必要書類を解説します。

- 共通で必要な書類

- 相続した場合の必要書類

- 新築した場合の必要書類

- 住宅ローン借入を行う場合の必要書類

- 不動産売買を行う場合の必要書類

順番に見ていきましょう。

共通で必要な書類

不動産登記における、いずれのケースでも共通で必要になる書類は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 委任状 |

|

| 登録申請書 |

|

| 本人確認書類 |

|

| 印鑑証明書・実印 |

|

| 住民票の写し |

|

上記はなるべく早めに準備しておきましょう。

相続した場合の必要書類

不動産を相続した場合の所有権移転登記で必要になる書類は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 被相続人・相続人全員の戸籍謄本 |

|

| 被相続人・相続人全員の住民票 |

|

| 家系図 |

|

| 固定資産評価証明書 |

|

| 登記済証・登記識別情報通知書 |

|

上記のほかに、遺言書や遺産分割協議書などが必要になる場合があります。

新築した場合の必要書類

建物を新築した場合には、建物の表題登記と所有権保存登記を行う必要があります。必要書類は以下のとおりです。

【建物の表題登記の必要書類】| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 確認済証・検査済証 |

|

| 工事完了引渡証明書 |

|

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 住民用家屋証明書 |

|

建物の建築を行った不動産会社から受領する書類は、受領することや保存する場所を忘れないようにしましょう。

住宅ローン借入を行う場合の必要書類

金融機関から住宅ローンを借入する場合は、抵当権設定登記を行う必要があります。必要書類として、主に以下が挙げられます。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 登記済証・登記識別情報通知書 |

|

| 抵当権設定契約書 |

|

住宅ローンの借入を行う場合は、建物の買主が用意する書類は少ないといえます。

不動産売買を行う場合の必要書類

不動産売買を行う場合は、所有権移転登記を行います。必要書類は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 登記済証・登記識別情報通知書 |

|

| 固定資産評価証明書 |

|

| 抹消登記すべき権利の抹消登記書類 |

|

| 売買契約書 |

|

売買契約書以外の上記の書類は、基本的に売主が用意します。また、売主と買主の両方が、先述した「共通で必要な書類」を用意しなければなりません。

自分で不動産登記の手続きをする流れ

必要書類を揃えたら、主に以下の流れで不動産登記の手続きを行います。

- STEP1.登録免許税を計算する

- STEP2.登記申請書を作成する

- STEP3.登記申請書と必要書類を法務局に提出する

- STEP4.登記完了後に登記識別情報通知を受け取る

STEP1.登録免許税を計算する

登記原因によって登録免許税の金額が異なるため、自分で税額を計算する必要があります。例えば、土地の売買であれば課税標準額の2.0%、相続であれば0.4%の登録免許税がかかります。

建物の表題登記には登録免許税がかかりませんが、所有権保存登記には課税標準額の0.4%がかかります。軽減措置も確認しながら、登録免許税として支払う金額を計算しましょう。

※参考:STEP2.登記申請書を作成する

登記原因に応じて、登記申請書を作成します。

登記申請書は、法務局のWebサイトから取得可能です。添付書類は登記原因によって異なるので、過不足がないように用意すべき書類を確認してから準備を進めましょう。

STEP3.登記申請書と必要書類を法務局に提出する

登記申請書の作成が完了したら、登記申請書やこれまでに用意した必要書類を法務局に提出します。

法務局のWebサイトで管轄する法務局を探し、窓口で直接提出するか、オンラインや郵送で提出しましょう。

STEP4.登記完了後に登記識別情報通知を受け取る

登記が問題なく完了したら、登録識別情報通知通知が作成されます。司法書士に依頼した場合は担当者から、自分で手続きを行った場合は法務局から受け取ることになります。

不動産登記にかかる費用

不動産登記を行う際にかかる主な費用として、以下の2つが挙げられます。

- 登録免許税

- 司法書士報酬・土地家屋調査士への報酬

費用の相場も含めて順番に見ていきましょう。

登録免許税

登録免許税は、登記の種類によって税額が異なります。不動産に関わる登記の税額は以下のとおりです。

【土地】| 内容 | 税額 |

|---|---|

| 売買 | 課税標準額の2.0% ※2026年3月31日までに登記する場合は1.5% |

| 相続 | 課税標準額の0.4% |

| 贈与 | 課税標準額の2.0% |

※参考:

| 内容 | 税額 |

|---|---|

| 所有権の保存 | 課税標準額の0.4% ※「住宅用家屋の所有権の保存登記」の特例に該当する場合は0.15% |

| 売買による所有権の移転 | 課税標準額の2.0% ※「住宅用家屋の所有権の移転登記」の特例に該当する場合は0.3% |

| 相続による所有権の移転 | 課税標準額の0.4% |

| 贈与による所有権の移転 | 課税標準額の2.0% |

※参考:

どの登記を行うのか把握した上で、実際の費用を計算してください。

司法書士報酬・土地家屋調査士への報酬

不動産登記は費用をかけずに自分で行うことが可能ですが、手続きが煩雑であるため不動産の知識がなければ難しいでしょう。そのため、司法書士や土地家屋調査士に登記を依頼することが無難だといえます。

| 登記の種類 | 相場 |

|---|---|

| 所有権保存登記 | 2~3万円 |

| 売買による所有権移転登記 | 5万円前後 |

| 相続による所有権移転登記 | 6万円前後 |

| 住所・氏名の変更登記 | 1万円前後 |

| 抵当権設定登記 | 4万円前後 |

| 抵当権抹消登記 | 1~2万円 |

| 建物の表題登記 | 8~9万円 |

※参考2:

どの登記も、数万円前後の金額を報酬として支払うことになります。

不動産登記に関するよくある質問

最後に、不動産登記に関するよくある質問を紹介します。

- 相続登記は義務化された?

- 不動産登記に期限はある?

- 不動産登記をしないとどうなる?

疑問の解消にお役立てください。

相続登記は義務化された?

不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、取得することを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

相続登記をしないことに正当な理由がない場合、10万円以下の過料の対象となります。

2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間内に相続登記の申請を行わなければなりません。

※参考:相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)〜なくそう 所有者不明土地 !~|東京法務局

不動産登記に期限はある?

相続登記以外の不動産登記に期限はありません。なぜなら、相続登記以外の不動産登記は法的な義務がないからです。

相続登記については、不動産を取得した相続人が取得することを知った日から3年以内に申請する必要があります。一方、相続登記以外の不動産登記はこれが義務付けられていません。

不動産登記をしないとどうなる?

権利を受けたのに登記しない場合、法律上の保護を受けられません。したがって、以下のようなリスクがあります。

- 不動産の売買や賃貸ができない

- 担保として融資を受けられない

- 第三者に乗っ取られるリスクがある

登記しないことによって発生するリスクは大きいので、なるべく早めに手続きすることを推奨します。

不動産登記は専門家に依頼したほうが無難

不動産登記は、所有権や権利関係を公的に証明する制度です。不動産の売買や相続、抵当権の設定などさまざまなケースで必要になります。

不動産登記は自分で行うことも可能です。しかし、数多くの必要書類を用意したり、自分で作成したりするには不動産の専門知識や経験が必要です。

自分で行うことが難しいと感じる人は、司法書士や土地家屋調査士に依頼して手続きを行ってもらうほうが無難です。

記事監修

染矢 真紀

宅地建物取引士/整理収納アドバイザー1級/フードスペシャリスト/一級衣料管理士

ディスプレイ器具リースの前職を経て、整理収納アドバイザーとして独立。多くの住まいの整理・お片付けをコンサルティングした後オープンハウスに入社。契約後のお客様の引き渡しまでのサポート業務に従事し、2021年度社内賞(顧客満足賞)受賞。お客様の生活スタイルをお伺いした上での的確な提案を得意とする、衣食住のスペシャリスト。

- 2025年2月時点の内容です。