この記事では、神棚の配置場所・方角について解説します。

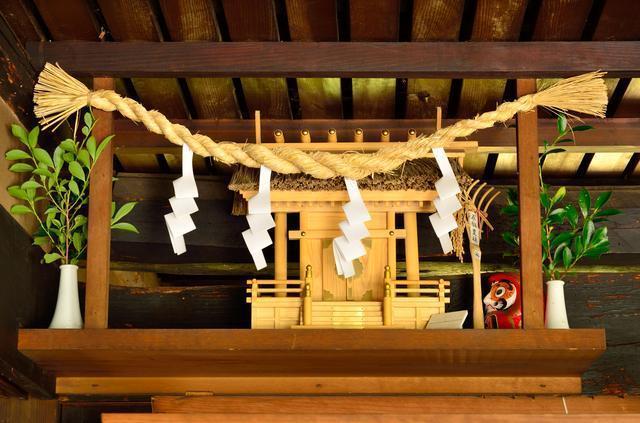

神棚は、日本の神道に基づいて家庭内や職場で神様を祀るための棚や台のことです。一般的には、お神札を安置し、日々感謝の気持ちや祈りを捧げる場所として使われます。

配置場所はリビングや和室が一般的で、方角は神聖とされている南に向けるのが理想的です。

この記事では、神棚に祀る神具・お供え物の種類や祀り方についても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

神棚は、日本の神道に基づいて家庭内や職場で神様を祀るための棚や台のことです。一般的には、お神札を安置し、日々感謝の気持ちや祈りを捧げる場所として使われます。

配置場所はリビングや和室が一般的で、方角は神聖とされている南に向けるのが理想的です。

この記事では、神棚に祀る神具・お供え物の種類や祀り方についても詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

主に神社から授与された「お神札(おふだ)」を祀り、日々の感謝や祈願を行う場として利用されます。

天照大神(あまてらすおおみかみ)や地域の氏神様を祀ることが一般的で、生活の安寧や繁栄を願う象徴的な存在です。

ここからは、上記2点について詳しく解説します。

神棚と祖霊舎はどちらも祀りの場ですが、その目的と祀る対象が大きく異なります。

神棚は、神社の神様や天照大神、地域の氏神様を祀るための場所で、家庭や職場における神道の象徴的な存在のです。一方、祖霊舎は家族や先祖の霊を祀るための場所で、先祖供養を目的としています。

神棚は、生活の平安や繁栄を願う神様への祈りに使われるのに対し、祖霊舎は亡くなった家族や祖先への感謝や供養を行う場です。

神棚には、用途やお札の数に応じたさまざまな種類があります。

代表的なのは"一社造り"ので、これは1枚のお神札を祀るためのシンプルな構造で、初心者やスペースが限られた家庭に適しています。"三社造り"は、中央に天照大神、左右に地域の氏神様や崇敬神社のお神札を祀る形式で、より本格的な神棚です。

"箱型神棚"は、現代の住宅事情に合わせてコンパクトなサイズやデザイン性を重視して作られたものです。

このほか、特別な用途に応じて形状や構造が異なるものもあります。

ここからは、神棚の配置場所・方角について解説します。

上記について、くわしく見ていきましょう。

神棚を設置する際は、神聖な空間を保つために適切な配置場所と方角を選ぶことが重要です。

家庭の場合はリビングや和室、企業の場合は応接室や会議室など、清らかで家族や社員が集まる場所"が適しています。これにより、自然と祈りの習慣が根付く効果が期待できます。また、神棚は目線よりも高い位置に設置し、天井との間に余裕を持たせることがおすすめです。

方角については、一般的に「南向き」または「東向き」が良いとされています。南向きは太陽の光が差し込み、神聖な雰囲気を保てるとされ、東向きは朝日を拝む意味で縁起が良いとされています。

一方で、神棚を置くべきではない場所も存在します。

配置場所として避けるべきなのは、トイレや浴室、台所などの不浄とされる場所の近くです。通路や玄関先など、人が頻繁に行き交い、落ち着きのない空間も不向きだといえるでしょう。さらに、エアコンや暖房の風が直接当たる場所や、湿気がこもりやすい環境は神棚やお供え物を傷める原因となるため注意が必要です。

方角については、北向きや暗く湿った方角は避けるべきとされています。これらの方角は、神棚の清らかさが損なわれるとされ、適切ではありません。

また、神棚の正面に鏡やテレビなどの反射物がある場合も、神聖な雰囲気が乱れると考えられます。

| 種類 | 名前 | 意味 |

|---|---|---|

| 神具 | 榊立て(さかきたて) | 神聖な植物「榊」を供えるための器具 |

| 神鏡(しんきょう) | 神様の象徴であり、自分の心を映し清らかにする道具 | |

| 瓶子(へいじ) | 神酒(お神酒)を供えるための器 | |

| 水器(すいき) | 清らかな水を供えるための器 | |

| 皿 | 米や塩などを供えるための器 | |

| 三宝(さんぼう)もしくは八足台(はっそくだい) | お供え物を載せるための台 | |

| お供え物 | 米 | 五穀豊穣への感謝と祈りを表す |

| 水 | 神聖な清らかさを象徴 | |

| 塩 | 清めの意味を持つ | |

| 酒 | 神様への感謝や祈りを象徴 | |

| 榊 | 神の依代(よりしろ)とされる神聖な植物 |

ここからは、上記の神具・お供え物について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

榊は、神様の依代(よりしろ)とされ、神聖な存在として神棚に祀られます。この器具は神棚の左右に1つずつ配置するのが一般的で、榊を用いることで神棚全体が清らかな雰囲気になります。

榊は定期的に新しいものに交換することが推奨され、これにより神様への敬意を示し続けることができるとされています。

神鏡は、神棚の中心に置かれる鏡で、神様を象徴する最も重要な神具の1つです。

この鏡は、心の清らかさや神様との対話を象徴するです。鏡に映る自分を見つめることで、日々の行いを振り返り、清浄な心で神様と向き合う意味を持ちます。また、神鏡を中心に配置することで神棚全体の調和が取れ、神様をお迎えする場としての神棚の役割を強調します。常に汚れがないように磨き、輝きを保つことが大切です。

瓶子は、お神酒を供えるための細長い器です。

神酒は神様への感謝や祈りを表す重要なお供え物で、瓶子に入れて神棚に供えることで神様とのつながりを強める役割を果たします。

瓶子は通常一対で用いられ、左右に配置することでバランスを取ります。また、神酒を注ぐ際には丁寧に扱い、定期的に中身を新しいものに交換することで、神棚の清浄さを維持できます。器そのものも清潔に保つことが大切です。

水器は、清らかな水を供えるための器具で、神様への敬意を示すために使われます。

水は命の源であり、神聖さを象徴する存在として日々の供え物に欠かせません。

水器は神棚の前面に配置され、他のお供え物と一緒に清浄な空間を整える役割を担います。毎日新しい水に交換し、器自体も清掃を行うことで、神様に捧げる水が常に清らかな状態であることを保つことを心がけましょう。

この器具は、供え物を清潔に保つために重要な役割を果たします。皿の素材には陶器が一般的に使用され、白い皿が神聖さを強調します。

米や塩を供える際には丁寧に扱い、使用後には清掃を行って常に清潔な状態を保つことが推奨されます。供え物が神棚に適した状態で祀られるよう、定期的に確認することが必要です。

三宝や八足台はお供え物を載せるための台で、神棚に欠かせない神具です。

三宝はお供え物を安定して載せられる構造で、特に正式な儀式や祀りにおいて使われます。八足台はより大きなお供え物にも対応できる構造で、用途に応じて選ばれることが一般的です。これらの台は清潔を保つことが重要であり、供え物とともに神聖な空間を整える役割を担います。

日本では、米が主食として大切にされてきた歴史があり、神様への祈りにおいても重要な役割を果たします。米を供えることで日々の暮らしへの感謝を神様に伝えます。

水を供えることで清浄さと命の源である水の重要性を神様に伝えます。毎朝新しい水に交換することが推奨され、神棚を清らかに保つ意味でも重要な役割を果たします。

水器に入れて供える際は器の汚れを防ぎ、常に清潔を心がけることが求められます。

塩は、浄化や清めの意味を持つ重要なお供え物です。

神棚に供えることで、空間を清め、神様への敬意を表します。

塩は陶器の皿に盛り、形を整えて供えることが一般的です。毎日交換するのが理想ですが、難しい場合は少なくとも定期的に新しいものに取り替え、清浄さを保つことが必要です。

酒は、神様への感謝や祈りの象徴として神棚に供えられます。

特に日本酒が用いられることが多く、神棚には瓶子に入れて供えるのが一般的です。

塩はお神酒は神様との交流の象徴であり、感謝の気持ちを込めて供えることが重要です。酒は定期的に新しいものに交換し、瓶子とともに清潔を保つよう心がけましょう。

神棚の左右に飾るのが一般的で、榊を通じて神様の存在を感じられる場を作ります。榊は新鮮なものを選び、定期的に交換することで清潔さと神聖さを保つことが大切です。

ここでは、神棚の一般的な祀り方(飾り方)を見ていきましょう。

順番に解説します。

神棚を祀る際には、設置場所や周囲の環境に配慮することが重要です。

神棚は目線より高い位置に設置し、清らかな空間を保つよう心がけましょう。設置場所としては、リビングや和室など落ち着いた環境が理想的で、特に家族が集まりやすい場所を選ぶと自然に祈りを捧げる習慣が生まれます。

太陽の光を浴びることで神聖さが増すと考えられることから、方角は南向きや東向きが良いとされます。

また、神棚を固定する棚板は水平で安定していることを意識し、神様への敬意を表すためにも清潔さを保ちましょう。

神棚の中央には神鏡を置き、その両側に榊立てを配置します。榊立ての外側には瓶子を1つずつ並べ、さらにその前面に水器や皿を置くのが一般的です。

お供え物は、米・水・塩を清潔な皿に盛り、前面に整然と配置します。酒は瓶子に入れ、バランスを意識して配置することで神棚全体が調和の取れた印象になります。

配置する際は、それぞれの神具や供え物が汚れていないか確認し、清潔を保つことを心がけましょう。三社造りの神棚の場合、中央に天照大神の御神札を祀り、向かって右に氏神様、左に崇敬神社の御神札を配置するのが一般的です。

一社造りの神棚では、中央に一枚のお札を安置します。御神札は、棚の奥側に立てかけるように配置し、前面に神具や供え物を並べます。

御神札を祀る際は、直接手で触れないよう注意し、清浄な状態で扱うことが求められます。また、祀る際の方角や高さを考慮し、神様を敬う気持ちを込めて正しい位置に配置することが重要です。

ここでは、神棚をお参りするときの作法や注意点について解説します。

順番に見ていきましょう。

これは、神様への敬意と感謝の心を込めた日本の伝統的な祈りの形です。

まず、神棚の前で深いお辞儀を2回行い、次に両手を胸の前で合わせて2回拍手を打ちます。

この際、自分の願いや感謝の気持ちを心の中で伝えます。最後に、もう一度深くお辞儀をしてお参りを終えます。この作法を丁寧に行うことで、神様とのつながりが深まるとされています。

これらは神様への感謝を表す重要なお供え物であり、汚れや傷みがあると神様への礼儀を欠くことになります。理想的には毎日交換し、供える際には清潔な皿や水器を使用します。

毎日の交換が難しい場合は、週に1〜2回の頻度で新しいものに取り替えると良いでしょう。

正月には鏡餅や御神酒を供えるのが一般的で、家庭の平安や繁栄を願います。また、新嘗祭ではその年に収穫した新米を供え、五穀豊穣への感謝を表します。

地域や家庭によっては、季節の果物や特産品を供えることもあります。行事が終わった後は、お供え物をお下がりとして家族でいただき、神様の恵みを共有することがおすすめです。

ここでは、神棚の配置に関するよくある質問を紹介します。

疑問の解消にお役立てください。

神棚は神聖な場所であり、その前での行動には注意が必要です。

まず、神棚の前で喧嘩や大声を出すなどの騒がしい行為は避けるべきです。これらの行為は、神棚の神聖さを損なうと考えられています。飲食や喫煙などの行為も、神様を祀る場では適切とはいえません。

また、神棚の上部や前面に物を置くことも避けるべきだといえます。特に、重い物や乱雑な物を置くと、神様への敬意を欠く行動と見なされることがあります。神棚には清浄なものだけを供えるのが基本で、不浄とされる物は避けなければなりません。

具体的には、生肉や血液、腐敗しやすい食品などは不適切です。これらのものは清潔さを欠き、神棚にふさわしくないとされています。また、香りが強すぎる食品や人工的な加工品、金品や現金など、神様の意図とは関係のないものを供えるのも控えましょう。

特にスペースが限られている場合や、簡素に祀りたい場合はお札だけでも神棚の役割を果たします。ただし、お札だけの場合でも清潔さと適切な配置を守ることが求められます。

また、お札を祀ることで日々感謝の気持ちを伝えられるように、神棚を設置する場所や高さに配慮しましょう。一方、神具やお供え物を揃えることで、より丁寧な祀り方となり、神様への敬意をより深く示すことができます。

この記事では、神棚の配置場所・方角について解説しました。

神棚は、日本の神道に基づいて家庭内や職場で神様を祀るための棚や台のことです。一般的には、お神札を安置し、日々感謝の気持ちや祈りを捧げる場所として使われます。

配置場所はリビングや和室が一般的です。また、方角は神聖とされている南に向けるのが理想的といえます。

神棚は、具体的には、方角やお供え物、正しい祀り方などを把握してから配置することが大切です。

記事監修

宅地建物取引士/日商簿記2級/ビジネス会計検定2級

中野営業センターのオープニングスタッフとして3年間、営業職として活躍。その後、経営企画部門、経理部門にて株式上場、企業M&A、決算業務、業績開示等に従事。

どこで住宅ローンを組み、金利タイプはどれにすれば良いのか。選択によって、総支払額が大きく変わってきます。

新築の戸建ての固定資産税はどのくらいかかるのでしょうか?当記事では固定資産税の計算方法や軽減措置、シミュレーションとして4,000万円の新築の固定資産税について解説しています。

固都税は、不動産の所有者に課される税金である「固定資産税」と「都市計画税」の略称です。不動産を購入したり、所有する場合は、この「固都税」について、しっかり理解しておかなければ、売買契約時にトラブルが起きたり軽減措置を受けられず損をしたりするリスクもあります。本記事では、固都税の概要や計算方法、軽減措置について詳しく解説していきます。

千葉県浦安市の特徴や魅力をご紹介します。浦安市といえば真っ先に東京ディズニーリゾートが浮かびますが、人気の理由はそれだけではありません。交通やショッピングの利便性に優れ、子育て世帯が住みやすい環境が整っています。浦安市で戸建やマンション賃貸を検討している方は要チェックです!

家さがし初心者さん必見!

みんなが知りたい疑問や、家さがしに役立つ基礎知識をわかりやすく解説します。

約4畳程度のお部屋の広さと使い方を、実際の空間活用例をたくさん見て体感!

2020年に活用できる、「贈与税」と「不動産取得税」を減税できる制度をご紹介します。

屋上のある暮らしを楽しむために。 こだわり抜いた、愛着のあるマイホーム。

この記事では、新築住宅の建築や購入において風水を意識するべきかを解説します。

最新情報をお届けします